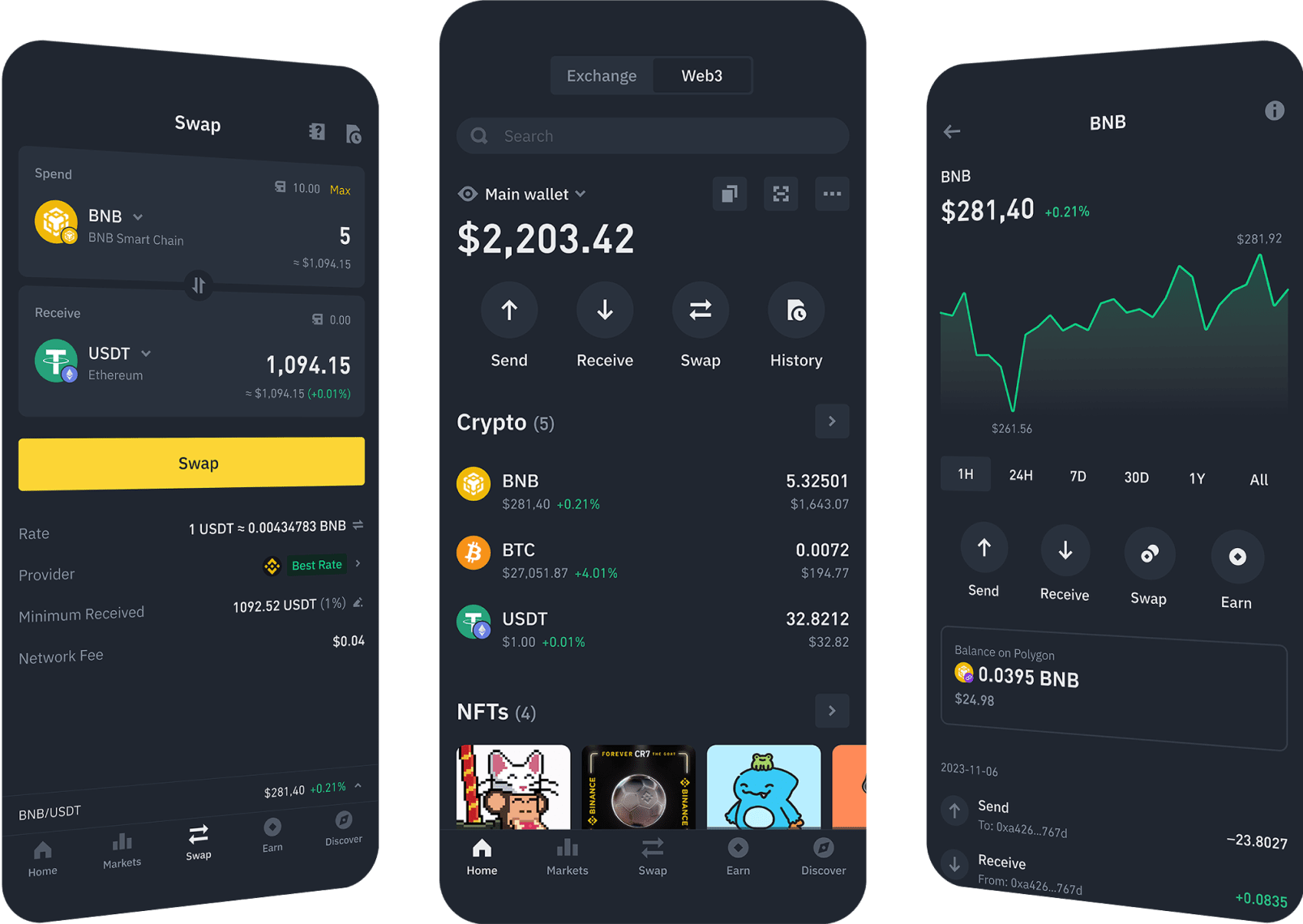

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在加密货币市场中,以太坊与比特币作为两大龙头币种,价格表现始终存在差距。尽管以太坊市值稳居第二,但其价格长期低于比特币,核心原因源于两者在市场定位、共识基础和生态风险等方面的本质差异。

从市场定位来看,比特币的 “数字黄金” 属性更为稳固。自 2009 年诞生以来,比特币凭借总量恒定(2100 万枚)、去中心化程度最高等特点,被全球投资者视为对抗通胀的 “避险资产”。这种定位使其成为加密货币市场的 “锚定物”,吸引了大量机构资金入场。例如,美国多家上市公司将比特币纳入资产负债表,灰度等机构推出的比特币信托产品规模超百亿美元,这种级别的资金认可为比特币价格提供了强大支撑。而以太坊的定位更偏向 “去中心化应用平台”,其价值依赖于区块链上的智能合约、DeFi(去中心化金融)等应用生态,应用场景的波动性直接影响市场信心,难以形成类似比特币的稳定避险共识。

共识基础的广度和深度决定了价格天花板。比特币的共识覆盖范围远超以太坊,不仅被加密货币爱好者认可,还获得部分国家和地区的法律或监管层面的有限认可(如日本将比特币定义为合法支付手段)。其名称和概念已渗透到主流媒体和大众认知中,“比特币” 几乎成为加密货币的代名词。以太坊的共识则更多集中在技术社区和开发者群体,普通投资者对其 “虚拟机”“Gas 费” 等技术概念的理解门槛较高,共识传播范围相对狭窄,难以支撑与比特币同等的价格高度。

生态风险和政策敏感性也制约着以太坊的价格。以太坊的智能合约和 DeFi 应用频繁出现安全漏洞,历史上多次发生黑客攻击事件(如 DAO 事件、跨链桥被盗),导致用户资产损失,削弱市场信任。同时,以太坊的 “可编程性” 使其更容易被用于代币发行、融资等活动,面临更严格的监管压力。例如,美国 SEC 多次将以太坊归类为 “商品” 还是 “证券” 的争议悬而未决,政策不确定性抑制了部分机构资金的入场意愿。而比特币的功能单一(主要作为价值存储),监管定性相对清晰,合规风险更低。

从历史价格轨迹看,比特币的稀缺性溢价更为显著。截至 2025 年,比特币已挖出超过 1900 万枚,剩余可挖数量不足 200 万枚,稀缺性随着时间推移不断凸显。而以太坊在 2022 年完成 “合并” 后转为 POS 机制,虽然通胀率下降,但总量无明确上限,且每年有大量代币解锁流通,稀释了稀缺性溢价。市场数据显示,比特币的流通市值长期是以太坊的 3-5 倍,这种差距在机构资金主导的市场中难以快速缩小。

归根结底,比特币与以太坊的价格差距是市场对 “价值存储” 和 “技术应用” 两种逻辑的投票结果。比特币凭借更简单、更稳定的定位成为加密货币的 “基石”,而以太坊的价格则受制于技术迭代、生态发展和监管环境的多重变量。这种差异并非技术优劣的判断,而是市场共识长期演化的必然结果。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。