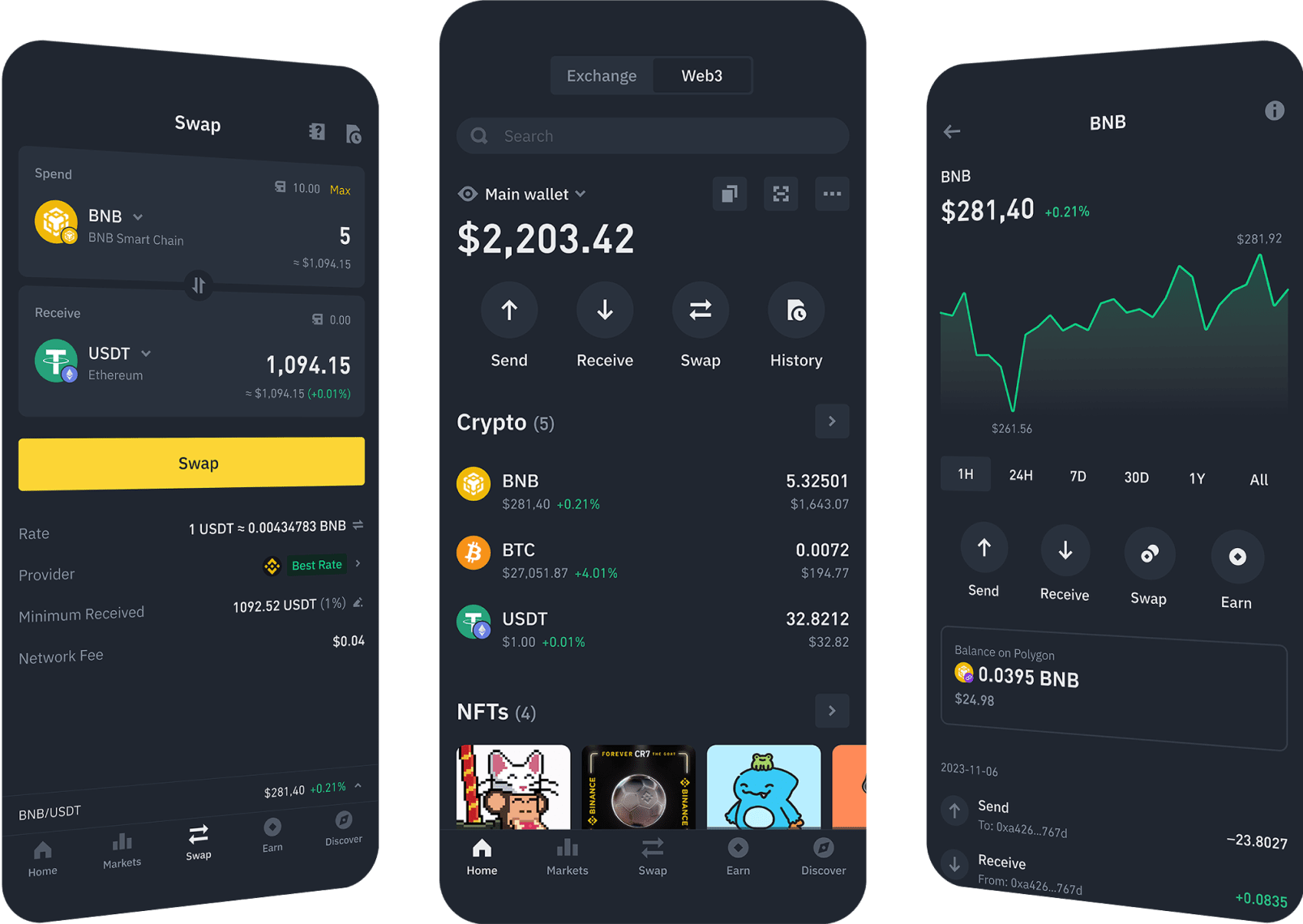

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

从技术本质来看,比特币诞生于区块链网络的区块生成过程。矿工通过计算机运行特定算法,竞争解决复杂的数学问题,成功生成新区块的矿工将获得比特币奖励,这一过程被称为 “挖矿”。而区块链网络由全球无数台矿机构成的节点组成,这些节点分布在世界各地,通过互联网连接成一个去中心化的庞大网络。因此,比特币的 “诞生地” 并非某个固定场所,而是这个覆盖全球的分布式网络中的任意节点 —— 无论是芬兰赫尔辛基的小型服务器(中本聪挖出创世区块的地方),还是中国四川的水电站旁的矿场,只要接入比特币网络并参与算力竞争,都可能成为新比特币的 “出生地”。

早期的比特币挖矿更贴近 “去中心化” 的原始构想。2009 年比特币诞生时,中本聪在个人服务器上完成了创世区块的挖掘,此后的矿工们也多使用家用计算机参与。那时的 “挖矿地点” 可能是卧室里的台式机、书房中的笔记本,甚至是实验室的闲置设备。由于参与人数少、算力需求低,普通电脑的 CPU 即可胜任挖矿任务,网络中的每个节点都有平等的机会生成新区块,比特币在全球分散的个人设备中悄然诞生。

随着比特币价值攀升,挖矿逐渐演变为专业化产业,现实中的地理因素开始深刻影响 “挖矿地点” 的选择。如今,大型矿场更倾向于布局在电力资源丰富且成本低廉的地区。例如,中国四川、云南等地的水电站周边,因丰水期电价低廉,曾聚集大量矿场;内蒙古、新疆的火电厂附近,凭借稳定的电力供应和优惠电价,也一度成为挖矿集中地。在全球范围内,冰岛利用地热发电的清洁能源优势,美国部分州依托页岩气发电的成本优势,都吸引了矿场入驻。这些地区的共同点是:能为成千上万台专业矿机提供持续、廉价的电力,支撑高能耗的算力竞争 —— 每台矿机的功率可达 1500 瓦以上,一个中型矿场的日耗电量堪比一座小型城镇。

除了电力,网络稳定性也是关键因素。挖矿地点需要具备高速、低延迟的互联网连接,以确保矿机能够实时接收区块链数据、提交计算结果。因此,靠近骨干网络节点的地区更受矿场青睐,避免因网络延迟导致算力浪费。在一些国家和地区,政策监管也会影响挖矿地点的分布 —— 当某地出台鼓励加密货币挖矿的政策时,矿场可能集中涌入;若政策收紧,矿场则可能迁移至监管更宽松的区域。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。