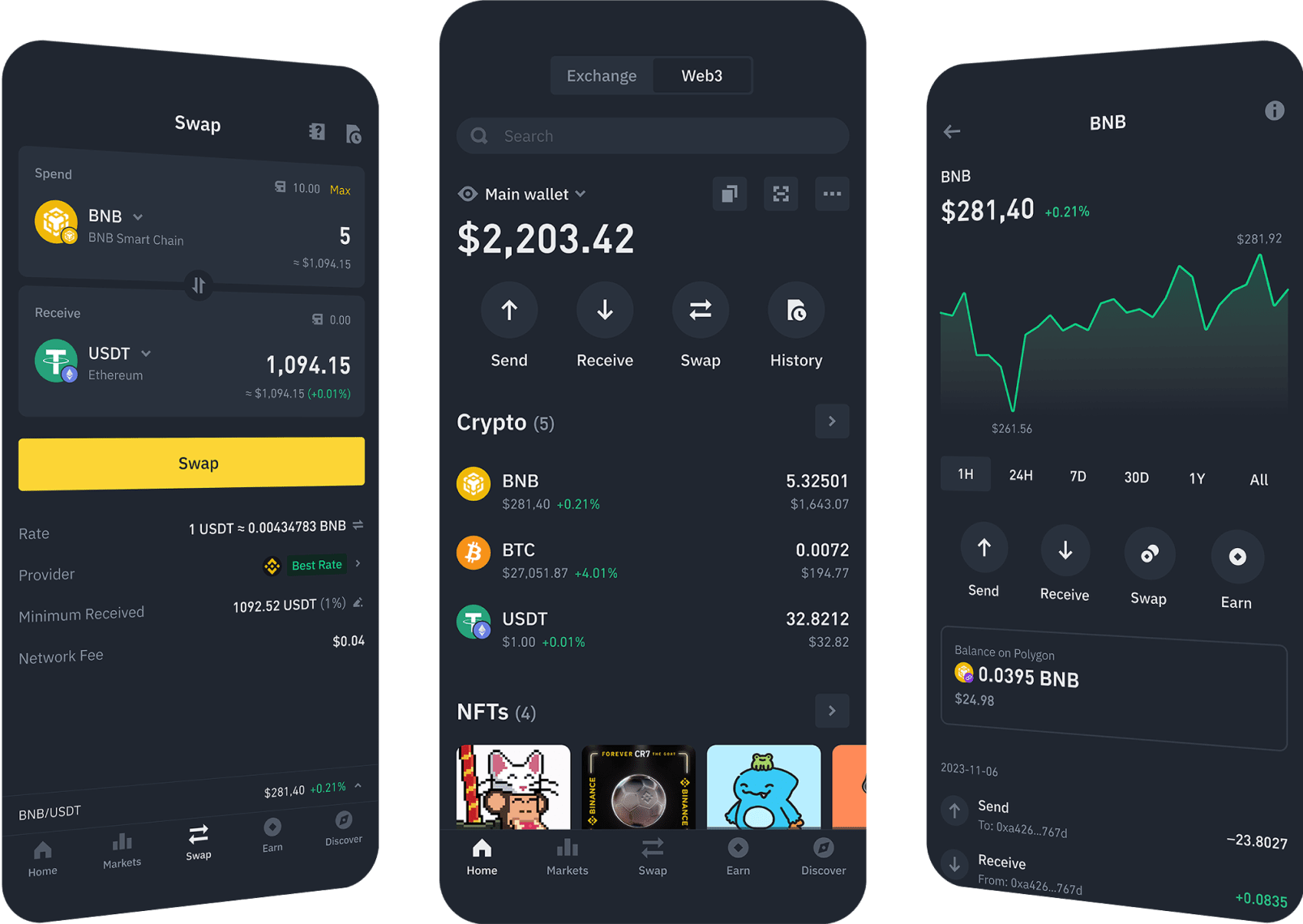

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在虚拟货币的争议版图中,π 币(Pi Network)的 “特殊待遇” 常引发讨论 —— 为何这类打着 “手机挖矿” 旗号的项目未被中国明确打击?这一问题需从监管逻辑、项目特性与执法实践多维度解析。

首先,π 币的 “未上交易所” 特性使其暂时规避了核心监管红线。我国对虚拟货币的打击重点是代币发行融资(ICO)和交易炒作,而 π 币自 2019 年推出以来,始终处于 “测试阶段”,声称 “未上线任何交易所”“无法变现”。这种 “只挖矿不交易” 的模式,使其尚未直接触及 “非法金融活动” 的核心认定标准。监管部门的执法往往针对已形成资金池、存在实际交易的项目,对于仅停留在 “挖矿积分” 阶段的 π 币,暂未达到紧急处置的阈值。

其次,π 币的传播方式降低了即时风险。与传统传销币不同,π 币以 “零成本挖矿” 为诱饵,用户只需下载 App 并每日点击即可 “挖矿”,无需投入资金。这种 “低门槛、零损失” 的模式虽本质上是拉人头的庞氏骗局雏形,但短期内未造成大规模资金损失,缺乏明确的受害者报案线索,导致执法部门难以启动刑事立案程序。我国法律对经济犯罪的打击需以 “造成实际危害” 为前提,π 币的 “温水煮青蛙” 策略延缓了监管介入的时机。

再者,虚拟货币监管存在 “梯度执法” 原则。监管部门优先打击涉案金额大、社会影响恶劣的项目(如曾涉案数百亿的 PlusToken),而 π 币当前主要依赖用户免费 “挖矿” 积累流量,尚未进入实质敛财阶段。此外,其服务器和运营团队多位于境外,境内仅存在用户自发推广行为,跨境执法的复杂性也使得即时打击存在难度。

值得警惕的是,π 币的 “未被打击” 并非合法性的背书。我国央行早已明确,任何虚拟货币相关业务活动均属非法,π 币所谓的 “挖矿”“兑换” 承诺,本质上仍是利用区块链概念进行的诈骗预热。随着项目发展,若其启动交易变现环节,必然会触发监管打击。目前的 “不抓”,只是执法节奏与风险阶段的匹配结果,而非对其合法性的认可。

对于普通用户而言,需认清 π 币的传销本质:其通过 “邀请好友提升算力” 的模式扩张,最终目的仍是收割流量变现。参与此类项目不仅面临未来血本无归的风险,更可能因发展下线涉及违法。与其纠结 “为何不抓”,不如远离所有虚拟货币陷阱,守住自身财产安全。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。