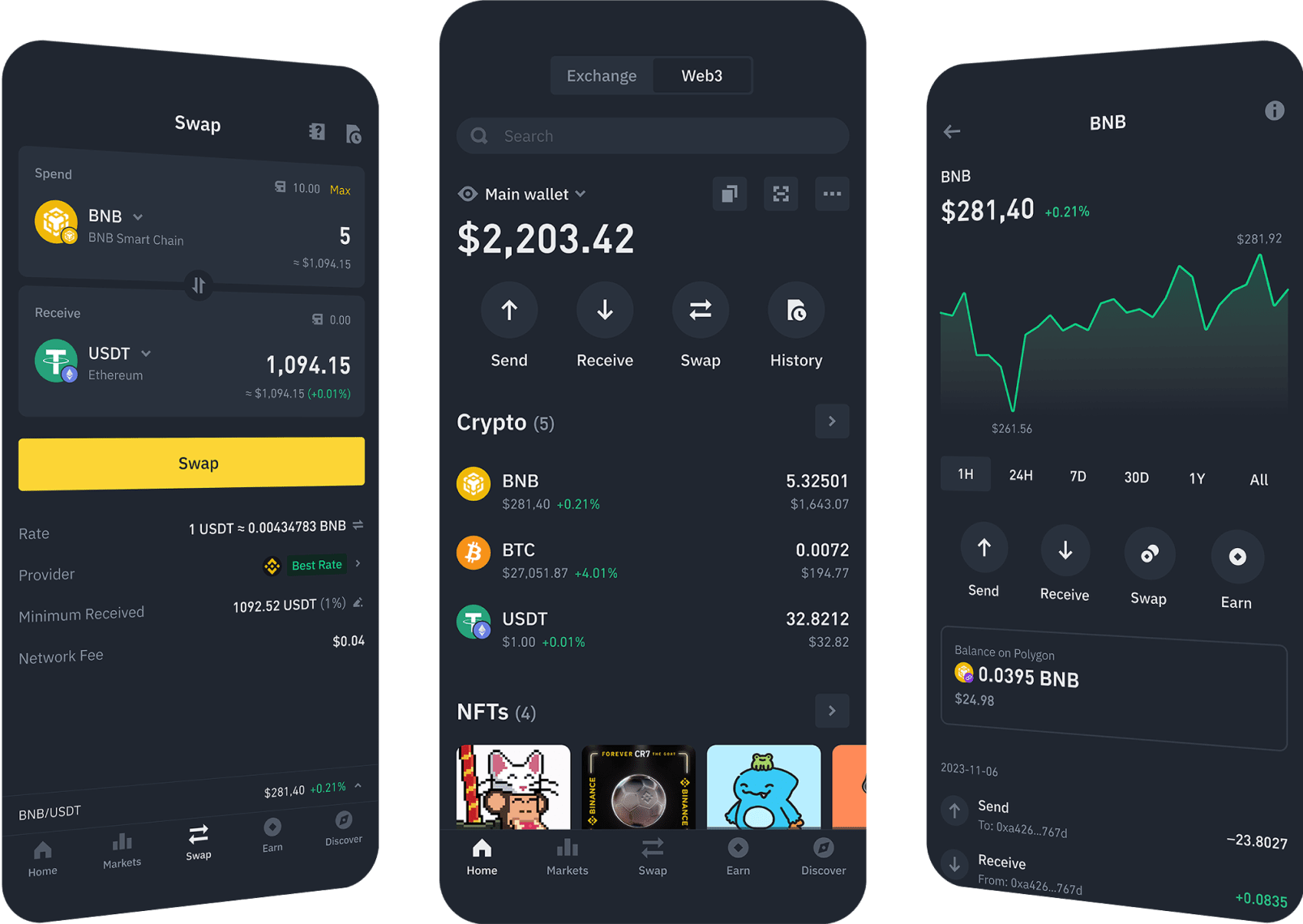

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在数字化浪潮中,区块链技术以 “不可篡改”“去中心化” 的特性被视为信息安全的重要保障,但 “区块链能破解吗” 始终是行业与公众关注的焦点。从技术本质来看,区块链的安全性并非绝对,但其设计逻辑使其具备极高的抗攻击能力,破解难度远超传统中心化系统。

区块链的核心安全基石是密码学与分布式架构。以比特币区块链为例,其采用 SHA-256 哈希算法对区块数据进行加密,生成唯一的哈希值。若有人试图篡改区块内的信息,哪怕只是修改一个字符,对应的哈希值都会发生巨大变化,且后续所有区块的哈希值都需重新计算。这种 “链式结构” 与 “哈希加密” 的组合,使得单节点篡改数据的成本极高。同时,区块链的分布式存储意味着数据被复制到全球数千甚至数万个节点,攻击者需控制超过 51% 的节点才能篡改数据(即 “51% 攻击”),而对于比特币这类大型区块链,控制 51% 节点的算力投入堪称天文数字,在现实中几乎难以实现。

然而,区块链并非无懈可击。历史上曾出现过针对小型区块链的成功攻击案例。2018 年,某加密货币因算力集中,攻击者通过租用大量矿机获得了 51% 以上的算力,成功篡改交易记录,实现 “双花攻击”(同一笔代币被重复花费)。这类案例表明,区块链的安全性与节点数量、算力分布直接相关 —— 节点越少、算力越集中,被破解的风险越高。此外,区块链的安全还依赖于底层代码的严谨性,若代码存在漏洞,攻击者可能绕过加密机制实施攻击。例如,2016 年以太坊 “DAO 事件” 中,攻击者利用智能合约代码漏洞转移了价值 5000 万美元的以太币,最终迫使以太坊进行硬分叉修复漏洞。

随着量子计算技术的发展,区块链面临新的潜在威胁。现有区块链广泛使用的 RSA、椭圆曲线加密算法,在量子计算机面前可能被快速破解。量子计算机凭借并行计算能力,可在短时间内分解大质数(RSA 算法的核心),从而伪造数字签名、窃取加密信息。不过,这一威胁目前仍处于理论阶段 —— 实用化的量子计算机尚未出现,且区块链社区已开始研发抗量子加密算法,如基于格密码、哈希签名的新型加密技术,为未来量子时代的区块链安全提前布局。

从应用层面看,区块链的 “破解风险” 更多存在于外围系统而非技术本身。多数安全事件并非区块链被直接破解,而是交易所、钱包等中心化平台存在漏洞,导致私钥泄露或资产被盗。例如,2022 年某交易所因热钱包私钥管理不当,被黑客窃取数十亿资产,这类事件暴露的是人为操作或平台设计的缺陷,而非区块链技术本身的安全问题。

综上,区块链在理论上存在被破解的可能性,但在现有技术条件下,针对大型、去中心化程度高的区块链实施攻击的成本极高,成功率极低。其安全边界取决于节点分布、算力规模、加密算法强度及代码质量,而非绝对的 “不可破解”。随着技术迭代,区块链的抗攻击能力将持续增强,但用户仍需警惕外围系统的安全风险,才能充分发挥其技术价值。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。